Ahaus: Stadt im Plattformbetrieb

Im November 2024 wurde Ahaus als smarteste Kommune Deutschlands im Wettbewerb „Digitale Orte“ ausgezeichnet. Wie sich das Leben in einem Reallabor für urbane Digitalisierung anfühlt, hat Matilda Jordanova-Duda recherchiert.

Ein Discounter, eine Drogerie, ein Supermarkt – und viele leerstehende Räume und blinde Schaufenster. Die Verödung der Innenstädte ist ein gravierendes Problem in Deutschland. Pandemie und Fachkräftemangel haben die Lage noch verschärft. Nur große Ketten können sich die teuren Mieten der 1a-Lage leisten, kleine Läden und Kinos verschwinden. Kneipen, Bars, Clubs, Restaurants und Cafés finden kein Personal mehr, die alten Inhaber keine Nachfolger. Ahaus war keine Ausnahme – und setzte auf die Digitalisierung.

Die Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern liegt im äußersten Nordwesten nahe der deutsch holländischen Grenze. Man kennt sie vor allem wegen des Atommülllagers und der Proteste gegen die radioaktiven Transporte. Kaum jemand weiß, dass die Ahauser seit mehr als einem Jahrzehnt in einem Reallabor für urbane Digitalisierung leben, wo man mit dem Smartphone Dinge freischalten, ausleihen und kaufen kann. Im November wurde Ahaus als smarteste Kommune 2024 im bundesdeutschen Wettbewerb „Digitale Orte“ ausgezeichnet.

„Städte geben viel Geld aus, um den Bürgern zu zeigen, was eine Smart City ist“, meint Dieter van Acken:

Sie sollten sie lieber es selbst erleben lassen. Die Gesundheit, Verwaltung, Ver- und Entsorgung sowie der Verkehr werden sowieso digitalisiert, sonst kommt die Stadt an ihre Grenzen.

Van Acken ist Botschafter des hiesigen Software-Herstellers Tobit. Er und seine Botschafter-Kollegen führen jährlich über 1000 Besucherinnen und Besucher aus Kommunen, Verbänden, Wirtschaft und Politik durch die münsterländische Smart City.

Den Gästen fällt als Erstes auf: Überall in der Stadt kleben blau-weiße runde Sticker mit QR-Codes. Sie sind an Restauranttischen, Supermarktregalen, Türen, Fahrrädern, Booten, am Kiosk mit Bauernhof-Produkten und auf dem Spieleschrank im Park. Die QR-Codes führen auf die Plattform chayns, Tobits digitales Betriebssystem „für die Vernetzung von allem und allen“.

Reallabor gegen Verödung

Unternehmen, Vereine, Sportclubs, Bauernhöfe und andere mehr nutzen die Plattform. Fast 80 Prozent der in Ahaus ansässigen Gastronomen arbeiten nach Tobit-Angaben mit chayns: von der Dönerbude bis zum Schlosshotel. Die Gäste machen fast alles selbst. Sie scannen die QR-Codes, suchen per Klick Getränke und Gerichte aus und bezahlen mit der Chayns-App oder PayPal und Co. Mit derselben App kann man auch 24/7 im Kaufhaus, Supermarkt oder beim Bauern einkaufen, Räder und Regenschirme ausleihen, tanzen gehen oder einen privaten Kinoabend organisieren.

Am Ende der Fußgängerzone betreibt Tobit seit 2017 das Hotel „Smartel“ und den Pub „Unbrexit“. Ohne die Digitalisierung wären diese beide längst verschwunden, denn der langjährige Pächter wollte nicht mehr und auch sonst niemand. Tobit modernisierte das Haus vollständig. Gäste buchen und bezahlen online, öffnen die Türen per QR-Code und sehen Personal höchstens beim Frühstück. In den Pub sollte man ohne Smartphone auch nicht hineingehen.

„Das ist für alle entspannter“, sagt Sven Klawikowski. Der 24jährige leitet den Service in „Unbrexit“. Es entfallen die Wege, um eine Bestellung aufzunehmen, abzurechnen und zwischendurch zu fragen, ob jemand noch etwas möchte. Bei zehn Tischen pro Abend summiert sich das zu einer ganzen Schicht. So hat Klawikowski eine Vier-Tage-Arbeitswoche bei vollem Gehalt. Ab und zu muss er Leuten erklären, wie der neue Vorgang funktioniert. Dafür hat er keinen Streit mehr, wer schon Alkohol trinken darf und was auf dem Bierdeckel vermerkt wurde. Abends geht er nach Hause, ohne Bargeld zur Bank bringen zu müssen.

Kino, Kaufhaus Disko und Bootsverleih als Show Case

Tobit betreibt in Ahaus zwei Dutzend solcher „Show-Cases“, um die Möglichkeiten seiner Software zu demonstrieren und es werden ständig mehr. Das kleine Kino, das Kaufhaus, die Disko “Next”: „Die meisten Immobilien standen vorher leer. Für uns sind das Räume, die wir bespielen können. Wir können neue Technik ausprobieren und anderen Städten zugänglich machen“, so van Acken.

In Ahaus sei es leichter, etwas im Beta-Betrieb zu testen, da die Kommune und die Bevölkerung mitziehen. Die Alternative sei, Vieles aufzugeben, was die Stadt lebenswert mache, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Es findet sich kein Mensch mehr, der beim Bootsverleih am barocken Wasserschloss das Geld entgegennimmt und die Rudern ausgibt? QR-Code ans Boot kleben und es per App bezahlen und entriegeln. Ohne die Digitalisierung würde die Stadt die Bootfahrten auf dem Kanal ganz streichen.

Benedikt Hommöle, Chef der Ahaus Marketing & Tourismus GmbH, erklärt weiter:

Wir lassen uns auf das Reallabor ein. Wir sind Versuchskaninchen, dafür haben wir hier Dinge, die andere nicht haben.

Ahaus: ein Sonderfall

Die münsterländische Smart City ist sicherlich ein Sonderfall. Der Software-Hersteller wurde hier gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt. Benedikt Hommöle wird von seinen Kolleg:innen aus anderen Orten sogar oft beneidet: “Tobit macht alles für euch!” “Das stimmt aber nicht”, sagt der Stadtmarketingchef: “Inzwischen trauen wir uns selbst einiges zu und fragen nur nach, wenn wir nicht weiterkommen”.

Ein gern nachgeahmtes Konzept ist der digitale Stadtgutschein: Mehr als 50 Kommunen haben laut Tobit eine solche digitale lokale Währung bereits eingeführt. 5 Euro im „Wallet“ bekommen etwa frisch Zugezogene, wenn sie alle Informationen auf einem Stadtrundgang per QR-Code abrufen. Die Gewinner des wöchentlichen Online-Stadtquiz werden mit Gutscheinen belohnt, Jubilare geehrt. Hiesige Arbeitgeber, einschließlich Tobit, zahlen monatliche Zuschüsse als digitale Gutscheine aus. Sie sind auch als Geschenk beliebt. Das Geld darf jedoch nur innerhalb der Stadt und kurzfristig ausgegeben werden. „Wir haben hier 118 Akzeptanzstellen“, sagt Hommöle: „Damit kann man Hundefutter kaufen, Brötchen bestellen und neue Reifen aufziehen lassen. Die Kohle bleibt in der Stadt“. Jährlich werden rund 800 000 Euro auf diese Weise umgesetzt.

In Ahaus haben mir mehrere Leute gesagt, wie bequem das sei: alle kommerziellen Angebote mit einer einzigen Registrierung nutzen zu können. Es gibt ungefähr so viele chaynsIDs, d.h. Nutzer:innen, die sich mit ihren Kontaktdaten und ihrer Bankverbindung registriert haben, wie Bürger:innen. Das lässt sich unter anderem durch die Pandemie erklären: Die Test- und Impftermine wurden über die Plattform organisiert. Die unkomplizierte Abwicklung hat wohl einige Skeptiker bekehrt. Zudem liegt die Stadt nahe der niederländischen Grenze, und bei den Nachbarn ist das digitale Bezahlen sowieso viel selbstverständlicher.

Das Henne-Ei-Problem

Die staatliche BundID, mit der sich kommunale digitale Dienstleitungen nutzen lassen, ist dagegen ein Ladenhüter. Nur rund 1000 Personen haben sie, so der Chief Digital Officer (CDO), Thomas Spieker. Dabei kann sich das hiesige Servicepaket sehen lassen. In Ahaus können Bürgerinnen und Bürger einen Bauantrag stellen, eine Urkunde oder einen Gartenwasserzähler anfordern, die Hundesteuer bezahlen oder das Kind in der Kita anmelden. Damit ist nicht das simple Herunterladen von Formularen gemeint, sondern dass Anliegen vollständig am Computer erledigt werden können. Es gebe jedoch ein Henne-Ei-Problem, sagt der CDO: „Es gibt einfach nicht so viele digitale Dienstleistungen, für die man die BundID benötigt.“ Anders bei der chaynsID: „Da kommt man kaum drumherum“.

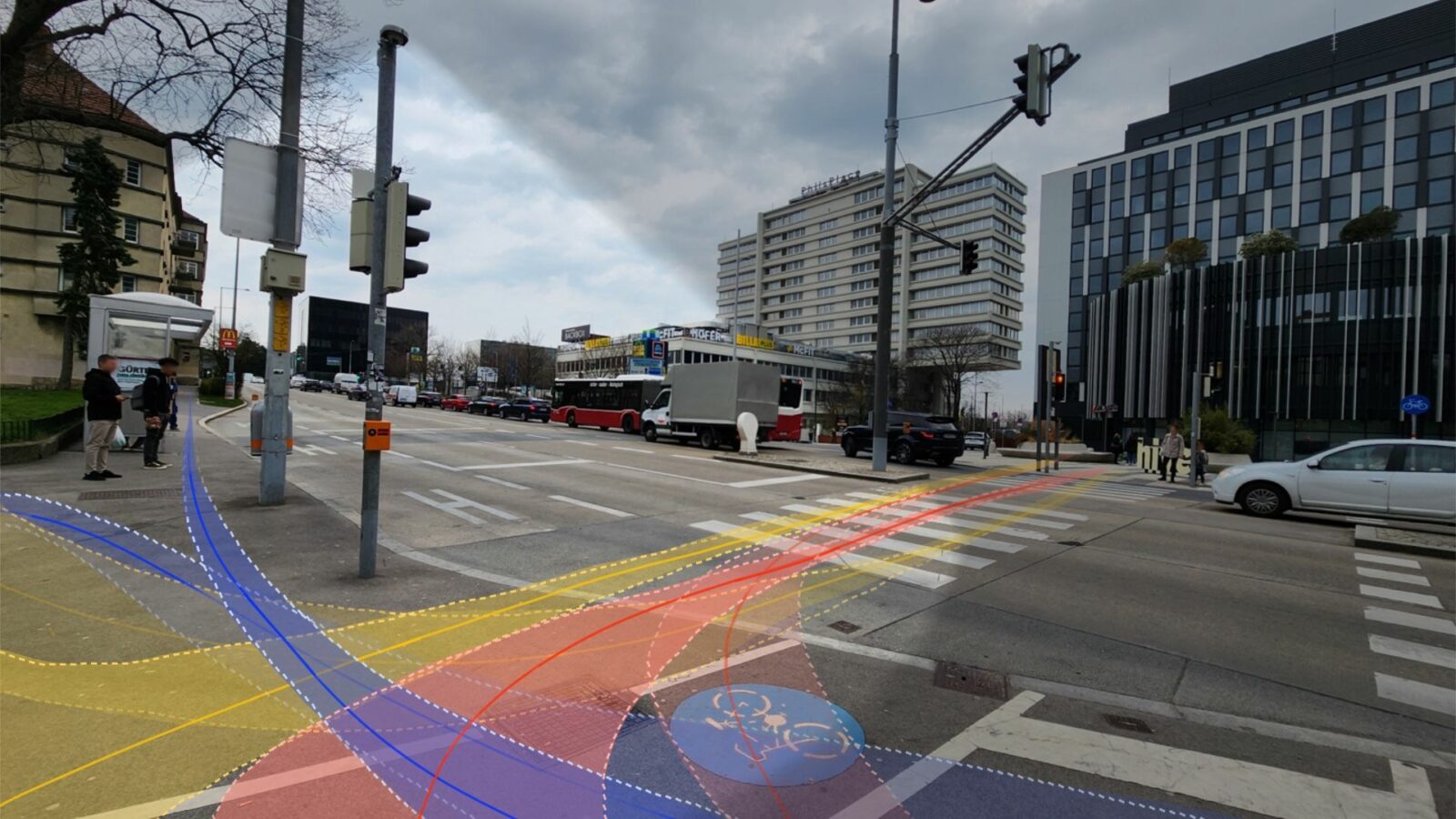

Stadt und Tobit haben keine offiziell besiegelte PPP (Public-Private-Partnership), arbeiten aber seit vielen Jahren gut zusammen und ergänzen sich, wo sie können. Auch bei der Datennutzung gehen sie eine Symbiose ein. Der Software-Hersteller kennt über die chayns beispielsweise den Strom- und Gasverbrauch der eigenen Immobilien und die Belegung der Parkplätze ganz genau. An mehreren Stellen in der Stadt sind zudem Sensoren angebracht, die Daten über das Wetter, den Verkehr und die Besucherströme sammeln.

Die anonymisierten Daten und ein KI-Analysetool helfen dem Unternehmen bei der Bewirtschaftung der Show-Cases und dem Stadtmarketing bei der Planung von Events und dem Beantragen von verkaufsoffenen Sonntagen. Die Verwaltung optimiert auf diese Weise den Winterdienst und kennt genau die Auslastung der städtischen Parkplätze. Letzteres ist aktuell ein heißes Thema. In der Innenstadt fallen zahlreiche Abstellflächen zugunsten eines Grüngürtels weg. Es gibt Bedenken, aber dank Datenerfassung weiß die Kommune, dass der Rest locker reicht. Per App werden demnächst freie Plätze in Echtzeit angezeigt.

Dieser Text ist ein Ausschnitt aus unserem Longread: Gemeinsam smart- Wie gestalten Bürger:innen die Städte von Morgen?

Linktipps

Alle Fotos: ©Tobit

Die wichtigen Gesellschaftsthemen sind relevant.

- Keine Armut (5)

- Kein Hunger (1)

- Gesundheit & Wohlergehen (11)

- Hochwertige Bildung (12)

- Geschlechtergleichheit (13)

- Sauberes Wasser & Sanitäreinrichtungen (1)

- Bezahlbare & saubere Energie (2)

- Menschenwürdige Arbeit & Wirtschaftswachstum (8)

- Industrie, Innovation und Infrastruktur (9)

- Weniger Ungleichheiten (17)

- Nachhaltige Städte & Gemeinden (18)

- Nachhaltiger Konsum & Produktion (8)

- Massnahmen zum Klimaschutz (21)

- Leben unter Wasser (1)

- Leben am Land (12)

- Frieden, Gerechtigkeit & starke Institutionen (25)

- Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (4)

Schreibe einen Kommentar